自禹鑄九鼎����,浸潤禮樂春秋����,點染六朝金粉��,而后更經烈火崢嶸的熔鑄��,中華非遺文化沉蘊博遠,是中華文明綿延傳承的生動見證�。保護非遺�,功在當代����、利在千秋,有這么一群廣外人,助力中國非遺文化傳播�,讓非遺文化的春風吹出廣外���,走向世界���。讓我們走進以五色絲線織出瑤族刺繡新時代風采的“瑤籃”團隊���,讓剪紙�����、纏花等非遺技藝在課堂綻放的明德書院,在指尖重現大吳泥塑宋塑遺韻的“青苗拾遺”團隊,用多語言傳唱南粵古驛道之聲的“譯心筑夢”團隊��,和他們一起在廣外邂逅非遺的“前世今生”�。

“瑤籃”團隊與瑤繡傳承人合影

描鸞刺鳳,繡娘指舞翩翩飛

第八屆中國國際“互聯網+”大學生創新創業大賽廣東省分賽金獎,第十三屆“挑戰杯”廣東大學生創業計劃競賽銅獎......我校“瑤籃”團隊在各類比賽中屢創佳績。他們運用“互聯網+思維”�����,將非遺瑤繡與新技術相結合�����,創建了全國首個瑤繡紋樣IP庫�。隨著他們的不斷革新�,越來越多的人將目光投向了“瑤族刺繡”這一國家級非物質文化遺產。

為了更好地了解瑤繡這一非遺文化,“瑤籃”團隊走進廣東省韶關市乳源瑤族自治縣,來到瑤繡生根發芽的地方�����。在那里�����,他們被回到家鄉開辦乳源扶貧就業工廠的瑤繡傳承人趙永蘭的故事感動�����;被即使不會講普通話也依舊熱情展示瑤繡紋樣與技法的村民們的熱情感染;被鄧菊花和鄧桂蘭老師精湛的刺繡技法所震撼……在乳源的這些經歷猶如義理箴言,堅定著“瑤籃”團隊延續瑤繡文脈的決心���。

“瑤籃”團隊成員向瑤繡傳承人學習

在瑤繡之前的傳承過程中,往往都是依靠口耳相傳,從來沒有過對于紋樣的系統整理����,這也就導致很多瑤繡紋樣泯滅在歷史的長河中�����。在談及這一現象時,朱育鋒的語氣顯得有些沉重。為了助力瑤繡的傳承與傳播,“瑤籃”團隊建立全國首個瑤繡紋樣IP庫���,并依據該IP庫打造了高達526款不同的瑤繡文創產品。毫無疑問,設計數量如此之多的文創產品需要耗費大量的時間和精力�����,其過程也充斥著枯燥與乏味����。然而�,作為團隊中“文創變現”環節的負責人高曉晨,在被問及困難時����,只是聳了聳肩��,笑著說道,“看到自己設計的作品變現后����,能夠讓瑤繡這一非遺文化被更多人關注�,那一刻����,感覺一切的辛苦都值得了?!?/p>

繡手勾勒瑤家韻���,錦繡華章貫古今�����。以技術賦能非遺瑤繡,“瑤籃”團隊提供了非遺傳播的新模式�。在朱育鋒看來���,比起“先鋒者”�,他們團隊起到的更多是一種“承上啟下”的作用:統籌乳源地區原本擁有的與瑤繡相關的文化�����,并在部分紋樣中加入與時代相融合的特色元素�����,再將其通過“瑤繡進校園”“文創產品”等形式對外傳播�。未來,“瑤籃”團隊將繼續致力于打造非遺鄉村振興新模式,為傳承中國非遺文化貢獻一份自己的青春力量��。

指尖生花,千秋遺韻綻廣外

“歲月失語�,惟石能言�����。”在窗明幾凈的明德書院�,非遺跨越幾千年的距離�����,與廣外的同學們進行對話。而這其中的橋梁����,是由明德書院“匠心拾遺”項目負責人周裕欣與各類非遺文化的主講人搭建起來的���。

搭建宣傳的橋梁并不容易���。對于周裕欣來說�����,聯系各類非遺文化主講人是她遇到的第一個難題。除此之外����,她還需考慮主講人時間的安排協商�,以及如何對非遺進行深入探索��,從而確保活動能夠更好地傳達非遺的內涵和價值。而對于非遺文化的主講人們來說,如何深入淺出����、生動形象地介紹好非遺文化�����,則是她們不斷為之努力的地方。

羅康婷是明德書院剪紙藝術的主講人。還是孩童時期的羅康婷�����,看著自己的外婆手持剪刀�,指尖翻飛,千變萬化中剪紙落成,心中充滿了驚奇�����,于是也拿起剪刀����,做起剪紙來。經過對剪紙的深入學習,她對剪紙更加著迷了�����。在她看來�����,剪紙簡單而生動��,不需要難尋的原材料、繁復的工序,只要一張紙�、一雙手、一把剪子就能裁出獨特的圖案�。對于初學者來說���,這是可供他們自由發揮的舞臺�?�!凹艏堈归_來的時候有種拆盲盒的感覺�?����!彼χf道�。而纏花藝術的主講人黎宇柔則是在剛上大學的時候被漢服文化所深深吸引,進而自己學著制作漢服的配飾�����,由此接觸了纏花文化��。她為纏花文化所蘊藏的中國傳統古典美深深傾倒�。同時����,纏花技藝的歷史之悠久,生命力之頑強,也讓她驚嘆不已����。

當羅康婷和黎宇柔收到明德書院“匠心拾遺”項目主講人邀約的時候���,她們的內心忐忑又興奮����。一方面�����,她們深知非遺文化博大精深,而個人了解到的知識難免有局限之處�����;另一方面���,她們深感傳播非遺文化的重要性��,特別是當非遺文化面臨困境時�����,更需要有人宣傳帶其回歸大眾視野?�!皻v史文物凝練著時間的技藝�����,非遺寶藏沉淀著曠古的智慧����?����!狈沁z文化是中華優秀傳統文化的重要組成部分�,可以從非遺文化中窺得中華文化的獨特與豐富���。懷著宣傳非遺文化的責任感�,她們最終接受了這份邀約�。

剪紙負責人羅康婷給同學分享剪紙技巧

萬事開頭難,起步階段的艱辛不可避免,但好在“匠心拾遺”項目發展的路愈加明朗。在羅康婷的剪紙課堂上,同學們盡管在一開始比較拘束,但在羅康婷的鼓勵下���,同學們大膽突破,勇于創新,逐漸沉浸在剪紙文化“包容開放”的魅力中����,紛紛將作品展示在朋友圈�����。同學們對纏花文化的興趣也同樣高漲,不僅課上踴躍舉手發言�,課下還會將做不完的材料打包帶走�����。這些熱情景象都讓兩位主講人驚喜不已。在“匠心拾遺”打造的非遺課堂上,非遺不再久駐于高臺��,而是走進日常生活中,拉近與同學們的距離����,簡單而又生動活潑�����,富有趣味。同學們在實際接觸過程中對非遺產生了強烈的興趣���,而興趣又將引領著同學們在探索非遺的路上越走越遠。

纏花負責人黎宇柔給同學分享纏花技巧

在未來���,周裕欣希望不斷豐富宣傳媒介,在打磨推文的同時開發視頻宣講����,并嘗試與其他社團合作,給同學帶來更好的文化體驗,讓同學們在學習中感受非遺,了解非遺,愛上非遺。羅康婷則對校園宣傳非遺文化充滿了信心��,她相信�����,大學生群體包容開放�����,動手能力和實踐能力強,再加上廣外廣闊的平臺,會有越來越多的人感受到非遺的魅力。

摶泥成塑�,春風拂面非遺傳

廣外學子不僅在校園內積極宣揚非遺文化�����,更將視野鋪開延展于校外,讓非遺文化的春風遠吹,讓更多人了解到非遺文化的鮮活動人之處���。

黃佳悅是保護、宣傳大吳泥塑的項目“青苗拾遺”的創始人。說起自己與大吳泥塑的初遇時�����,黃佳悅仍覺得不可思議:“其實我們是開始接觸非遺項目才了解到潮州有大吳泥塑這個非遺文化的”��。但是經過深入學習���,來自潮州城的黃佳悅被其深深吸引��。大吳泥塑反映著潮州獨特的地方民俗文化,其多取材于當地的傳統潮劇和民間傳說,給予黃佳悅一種天然的親近感�。她將大吳泥塑與自己的相遇描述為“緣分”�����。

相遇可能只是剎那的一瞬��,而與大吳泥塑非遺傳承人的交流則讓黃佳悅下定決心�,投入到大吳泥塑長遠的保護中去�。據大吳泥塑繼承人吳維清先生等人的介紹,大吳泥塑的發展正面臨著困境�����,在大吳泥塑最為鼎盛的清朝時期����,曾出現過“戶戶有作坊,人人會泥塑”的盛況�����。百年過去�����,大吳泥塑卻由于地域文化傳播的局限性和傳播方式的保守性等因素�,難以避免地受到市場的冷落�����,逐漸沉寂�����。生于潮州城����,長于潮州城的黃佳悅怎能不感到痛心呢�?于是她成立了旨在宣傳�、保護大吳泥塑的組織,將其命名為“青苗拾遺”��,寓意“以青年之力���,育非遺之林”��,致力于延續中華非遺文化����,為其培育新苗����、培養新人。

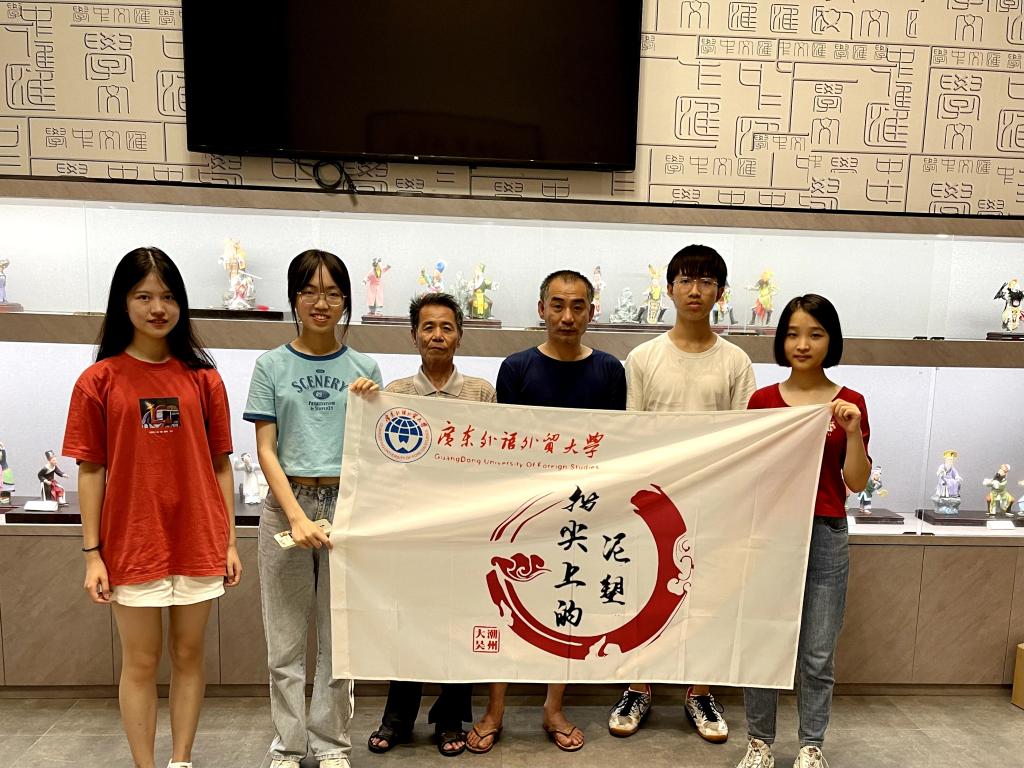

“青苗拾遺”團隊與泥塑傳承人合影

大吳泥塑的泥偶之所以豐富多樣��,栩栩如生�����,是因為每屏泥塑都要歷經模塑�,捏塑和貼塑三大步驟手法��,細心刻畫���,方才動人����。泥塑制作如此�,文化宣傳亦如是。在進行非遺宣傳時���,黃佳悅先將大吳泥塑非遺文化確立為團隊宣傳的主體,不斷深入學習��,再通過視頻�����、現場教學活動等方式將大吳泥塑的前世今生一一展現,為大吳泥塑文化加入更多細節,將“泥偶”的眉眼,軀干一筆一畫地勾勒出來����。這樣��,大吳泥塑的非遺文化就像泥偶一樣,生動形象地展現給觀眾了。“青苗拾遺”的成員們用多種方法宣傳大吳泥塑����,他們在潮州博物館舉行“潮玩活動”�����,去往清遠市的中學宣傳,足跡踏遍越來越多的城市。不僅如此�,“青苗拾遺”團隊還積極開展“譯心遺意”項目�����,邀請廣外西語學院的同學進行翻譯宣傳,將大吳泥塑的經典故事呈現給國際友人。于是“青苗拾遺”團隊推動著大吳泥塑的非遺春風穿越了那個鄰海的小城����,吹到一個更加廣闊的世界����,讓那里的人們不僅感受到大吳泥塑的化土泥為神奇的技藝����,更感受到潮州古城的風土人情��,大國匠人的堅守精神�。

“青苗拾遺”團隊向外國友人介紹大吳泥塑

除此之外,廣外“譯心筑夢”(原“譯帶驛路”)團隊也在向外傳播非遺文化上做出了屬于廣外人的努力,他們以多語言為載體����,發揮我校作為語言類院校的獨特優勢�����,挖掘南粵古驛道豐富的經濟資源,傳播當地非遺文化。

在團隊走過的六年時間里,“譯心筑夢”的成員不斷發生改變,但始終不變的,是他們“讓更多的人知道和了解南粵文化”的決心����。他們不僅走訪南粵古驛道附近的貧困村落�,還協助政府招募志愿者�����,共同開展“驛道青年行”“古驛道定向越野大賽”等活動��。同時,“譯心筑夢”團隊還依托廣外的多語言優勢����,向海外輸送非遺傳播的志愿者����,讓海內外的不同群體都能夠體會到古驛道文化的魅力���。即使面對種種挑戰���,他們仍然克服萬難���,建立海外賬號���,堅持開展海外教學活動��,向國外友人講授中國春聯的奧秘。除此之外�����,他們還與世界各地的孔子學院合作����,講述南粵文化的形成與發展歷程,讓對中國文化感興趣的外國友人更直觀地感受到南粵文化的獨特魅力……六年來���,他們通過28種語言,原創了100篇推文���、舉辦60余場賽事活動,推動古驛道文化走遍全國���,走向世界。

“譯心筑夢”團隊宣傳照

“從去年開始��,我們的活動范圍從廣東省內的古驛道��,擴展到了全國的古驛道����?����!眻F隊目前的負責人陳婉晴說道�,這也是“譯心筑夢”更名的原因���。隨著團隊的不斷擴充����,“譯心筑夢”團隊也有了更多的嘗試,他們以微信小程序“尋夢數字館”為載體��,以圖片�����、音頻和視頻的形式進行了文化整合����,讓來到中國學習�����、工作的國際友人能夠身臨其境地了解到古驛道文化的內核與意蘊�����。令陳婉晴驚喜的是,部分國際友人在領略到這一文化的魅力后���,還會主動選擇向家鄉的親人朋友分享,讓更多的人感受到中國文化古老的文脈��。在與廣外多語言實驗室合作的過程中�����,團隊更是創新性地提出了向外傳播的新形式�����,并希望在未來走出國門�����,助力古驛道文化走向世界�����。

新芳悄綻,利刃出硎。千年流轉�����,中華非遺文化雖歷經滄桑仍薪火相傳�����,歷久彌新����。百年傳承者�,一代代習得話本傳奇里的精巧技藝,鉤沉經史子集的義理箴言,他們不易心志�,只為延續華夏文脈��。如今,作為新時代傳承者的廣外學子們,亦跟隨著時代的律動,持續為古老悠久的非遺文化注入新的生命力�,而當下的每一份努力與成就����,都將在歷史長河中得到彰顯����。